#12 Quand les archives familiales mènent vers celles de l'Etat

Pour ce nouveau numéro, je raconte comment l'histoire familiale croise la dernière grande séquence de l'histoire coloniale française. Et, pourquoi, j'en ai fait un livre, publié le 9 septembre.

Septembre a commencé sur les chapeaux de roue. Vous le savez peut-être mais je viens de publier mon troisième livre, “Un rêve, deux rives” (Ed.Slatkine&Cie). C’est un livre particulier. Le plus abouti de mes écrits. Mais, sa particularité repose sur un autre aspect.

“Un rêve, deux rives” revient, à travers un récit romancé, sur la trajectoire paternelle.

Une trajectoire singulière. Un itinéraire d’un autre temps pour les gens de ma génération. Seuls les manuels scolaires ou les documents d'archives nous ont fait toucher du doigt cette époque.

Ce texte raconte l’Algérie coloniale, 1925, plus exactement. Année de naissance de la figure centrale du livre, un jour de printemps, dans les montagnes de Kabylie.

De ricochets en ricochets, le récit nous emporte à la fin du 19e siècle, dans les tumultes et les silences de ce territoire d’outre-mer. Entre les lignes, les anecdotes enfourchent l'Histoire pour mieux l'éclairer.

Et comme la complexité est un préalable, “Un rêve, deux rives” déroule la trajectoire d’un homme colonisé et terriblement libre.

A travers ce récit, c’est avant tout une histoire française que je dépeins. D’ailleurs, le récit n’épargne ni notre société, ni notre époque.

Il lui demande des comptes, même, à cette société française, immobilisée dans les rets de l’Histoire et de ses passifs. En évitant, je le pense, l'écueil du ressassement. Comme pour mieux la tirer vers ses idéaux.

Ce livre s'inscrit, certes, dans cette rayure qui fait tourner en boucle le débat médiatique et politique autour de l'identité, l'immigration, la mémoire…

Lors d’un plateau télé, il y a quelques semaines, un invité me disait en off, son scepticisme face au débordement-justement- des mémoires.

“Arrêtons avec ce passé qui ne fait qu’ajouter à la tension…” Entendable. Mais peut-on taire, même gommer, ce qui fut quand on sait qu’il définit ce que nous sommes?

A-t-on tout raconté des trajectoires de colonisés? Qui a raconté ? Comment ces récits-même dans ce qu'ils ont de plus silencieux-nourrissent les imaginaires et les trajectoires? Comment ces grands-parents ou parents, témoins de ce que la France n’aurait jamais dû être, rendent-ils cette histoire?

Contrairement aux idées reçus, il y a autant de récits que d’individus. C’est ce qui m’a poussé à partager l’histoire familiale vue dans les yeux du père et de la petite fille, que je fus.

Les silences ont rythmé la narration familiale de la colonisation et de la guerre d’Algérie. Comment fabriquer une stature parentale pétrie d’autorité en se présentant dans la posture dépréciée du colonisé, du perdant et de la victime?

Dans ma famille, le récit colonial se joue pendant l’enfance, principalement. Je dispose de peu de récits d’adultes. Un moyen peut-être de tempérer la violence du moment. D’absorber l’écume des souvenirs. Après tout, la colonisation et la guerre ramenées à hauteur d’enfants ont quelque chose de plus léger.

Avec ce récit romancé, j’ai erré dans les coulisses de cette histoire familiale, tantôt joyeuse, tantôt pénible. J'ai toujours perçu que la grande Histoire en était le premier soubassement.

En remontant la piste paternelle, je pensais revenir vers ce passé évaporé-le point de bascule de la conquête algérienne (je dis point de bascule parce qu’il a transformé le cours des événements, en Histoire dans toute sa grandiloquence)-dont les échos nous arrivent régulièrement à travers les soubresauts de l’actualité. Les polémiques pour parler clairement.

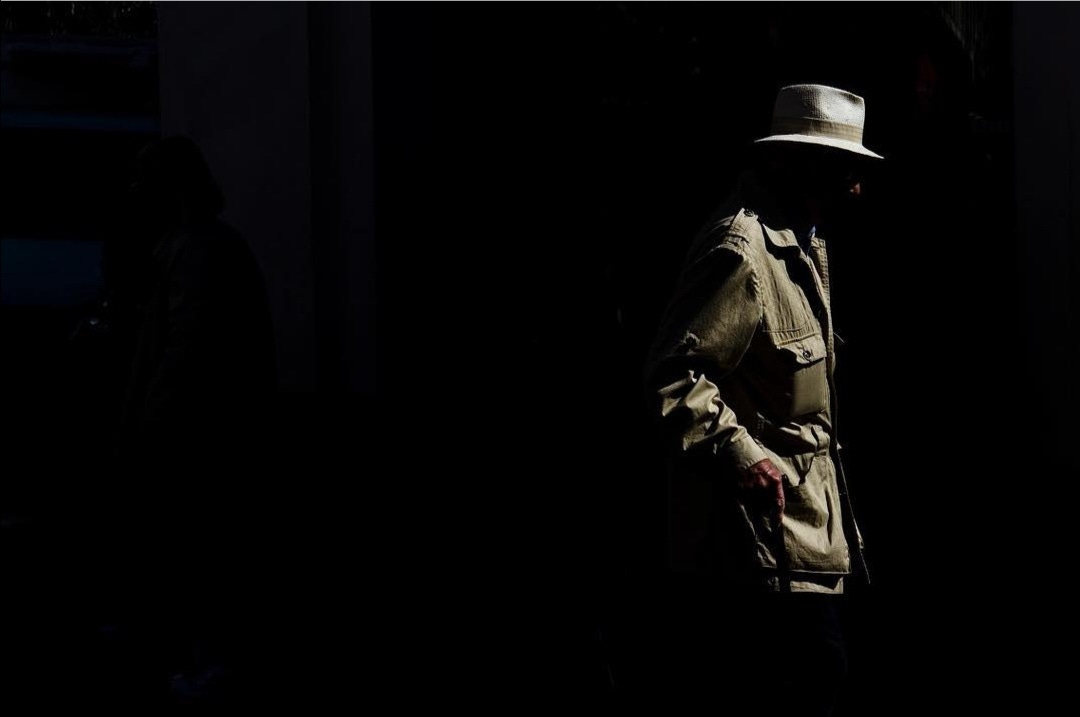

Avec les années, la figure paternelle m’est apparue aussi mystérieuse que l’Etat français et son incapacité à assumer ses fautes.

Dans “Un rêve, deux rives”, j’ai tenté d'empoigner ce passé. Avec une idée, saisir le point de jonction exact où l’intime se confond avec l’Histoire.

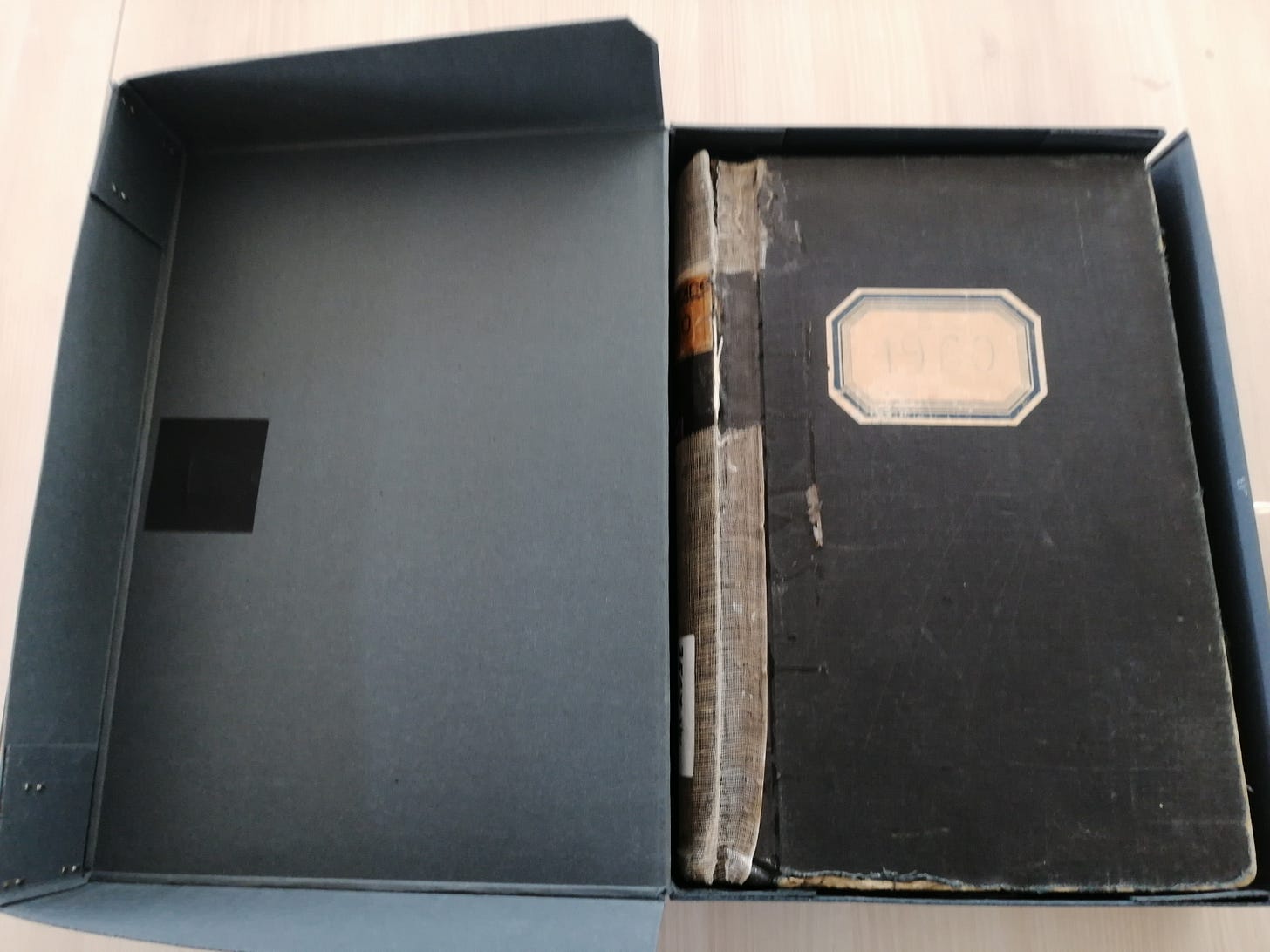

Fouiller le passé familial est une activité ordinaire. Feuilleter les albums, lire les correspondances, trier les documents, écouter les récits, les assembler, les recomposer, parfois.

Mais, voilà, parfois, l’histoire familiale croise celle de l’Etat. A ce moment-là, les choses se compliquent. Fureter dans le passé de la France n’est pas une sinécure. Vous en conviendrez. Surtout quand les ombres que vous recherchez ont l’allure des Algériens du début du 20e siècle.

L’histoire du personnage principal d'“Un rêve, deux rives” est liée à deux pays, la France et l’Algérie. Très vite les archives familiales me conduisent vers les archives officielles.

Là, où le nom du père ressort sur l’écran d'ordinateur des archives de la préfecture de police. L’homme en a trop peu raconté. Alors, forcément, mon imaginaire vagabonde dans les trous noirs de la mémoire. Familiale ou non, d’ailleurs.

Les fonds ouvert des archives départementales me permettent de croiser les données et revisiter d’un regard nouveau les documents familiaux.

Tout était là depuis de nombreuses années. Le silence paternel avait comme, par magie, cadenassé la vérité crue de ces documents intimes. Vidé même de leur puissance testimoniale et historique. “Chez nous, la pudeur balise le silence”, comme je l’écris dans ce livre.

Ces pages d’histoire et leur odeur de naphtaline ravivent la nostalgie des nuits métropolitaines tout comme la blessure de ce que la colonisation fut.

Ahmed est né au début du 20e siècle et une bonne partie de son existence, il s’est efforcé de ne pas rester à la place intimée par le pouvoir colonial.

C’est dans ce souffle évaporé des heures perdues que j’ai replongé, persuadée d’y trouver quelques clés du présent. En reconstituant, l’itinéraire singulier du père, j’ai pu retisser le mien. Me resituer dans la ligne de cette Histoire accidentée.

Alors, par bribes, j’ai recousu, parfois à vif, l’histoire paternelle et familiale. Sans exagérer le Beau, ni gommer le laid. Aucun passé ne devrait être mythifié.

Parce qu’un jour, le père fut, comme d’autres, l’acteur d’une grande Histoire, faites de violence, d’erreurs et d’idéaux. Et si ce récit familial résonne si fort dans ce présent, c’est qu’Ahmed n’est plus le père. C’est le protagoniste d’une Histoire silencieuse et populaire. Un objet historique à part entière.

Nadia Henni-Moulaï

Commander Un rêve, deux rives

Pour aller plus loin

La guerre d’Algérie n’aura pas lieu, de Jérôme Fourquet et Nicolas Lebourg, Fondation Jean Jaurès, (2017)

A History of Algeria, de James Mac Dougall, Cambridge University Press, 2017

Podscat “Le secret d’un père”, Les pieds sur terre, Sonia Kronlund, Aladine Zaïane, France culture, , 7 septembre 2021

“Prison de Fresnes, une prison au coeur de la guerre d’Algérie”, de Nadia Henni-Moulaï, Jeune Afrique, 1er avril 2021

“Archives de la guerre d’Algérie: un double discours français?”, de Nadia Henni-Moulaï, Middle East Eye, 20 septembre 2020

“La guerre civile en France, 1958-1962”, Greg Anderson, La Fabrique, 12 septembre 2018